![]()

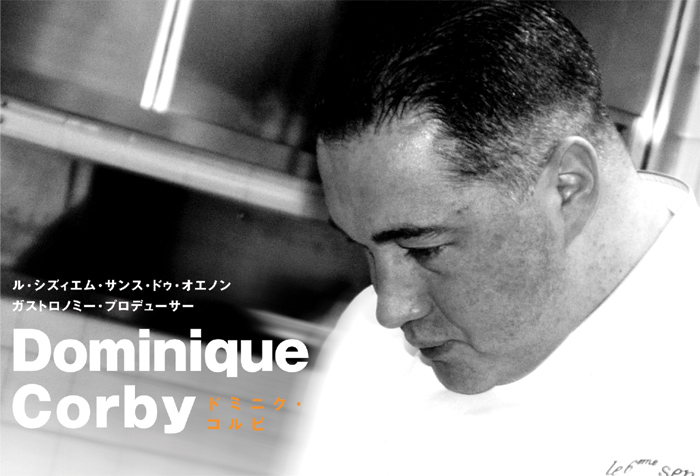

私が料理人になろうと決心したのは6歳の時。毎週、祖母の家に親戚全員が集まって料理作りをする習慣があって、そこで「料理は人を幸せにするものなんだ」と知ったのがきっかけでした。

15歳で料理学校に進み、卒業後はパリ市内のレストランで働きました。すぐに店のデザート全般を任されるようになり、その後の店でもお菓子を任され、トータルで2年ぐらいお菓子作りを経験しました。

私の場合、パティシエと料理人という肩書きに境界線はありません。お菓子の技法を料理に駆使することもあるし、その逆もあります。例えば、お菓子作りには“目分量”が通用しません。1g単位まで材料をきちんと計量しないと、生地が膨らまない、なんてことがよくあるからです。パティシエとして細部にこだわる姿勢が、料理人としての繊細さにつながったような気がします。

さて、23歳の時、私ははじめて総料理長を経験しました。ある日のこと、いつものように働いていると、一人のお客様が「シェフに会いたい」と言ってきました。その当時、私はあまりお客様の前に姿を現しませんでした。だって私はまだ23歳。「若者が作る料理」というイメージを植えつけたくなかったのです。でも呼ばれたからには、出て行かなくてはいけません。

私が挨拶すると、その紳士は最初、「君じゃない。シェフだよ」と私を追い払おうとしました(笑)。そこで自己紹介をしてようやく理解していただいたのですが、実はその人は名門「ラ・トゥールダルジャン」の料理長だったのです! 何度か私の料理を味わっていて、「腕がいい」と私を引き抜きに来られたのでした。

驚きましたね~。励みにもなりましたよ。でも最初は謙虚に断りました。「ラ・トゥールダルジャン」に行けば総料理長ではなくなる。つまり自分の料理が自由に表現できなくなるかも…、と不安だったのです。しかしその方は何度も私の前に姿を現しました。それでついに決心し、“25歳で三ツ星の副料理長”を経験することになったのです。

しかし1年半働くと、私は辞めてしまいました。トゥールダルジャンの伝統的な料理も良いけれど、やっぱり自分自身の料理が作りたかったのです。でも今考えてみれば、それが日本行きのきっかけを作ったのでした。

![]()

数年後、別のレストランでシェフとして働いていた時、再び「ラ・トゥールダルジャン」から連絡が入りました。「東京の支店でシェフをやらないか」と誘われたのです。そこで再び「ラ・トゥールダルジャン」に戻ることになりました。

しかしなかなか東京行きの話が進みません。業を煮やした私は、ある日、パリ本店の社長に単刀直入に聞いてみました。「いつになったら日本に行かせてもらえるのですか?」と。そしたら彼はこう言いました「コルビ君、君にテストをしよう。明日から2週間、私のために料理を作りなさい。その味で君の実力を見極めるから」と。

私が全力で料理を作ったことは言うまでもありません。2週間後のある日、私は彼の部屋に呼びだされました。いよいよ運命の審判がくだります。こわばった表情の私に、彼はソファを指差して「コルビ君、そこへ座りなさい」と静かに言いました。「駄目かもしれない」と一瞬思いましたが、次の瞬間、彼はこう言ったのです。「トゥールダルジャンの伝統を守りながら、コルビさん自身の料理を日本で作ってください」と。両手には航空券が落ちてきました。

1994年から8年間、私は日本の「ラ・トゥールダルジャン」で腕をふるいました。名門レストランのエグゼクティヴ・シェフとして、雑誌やテレビの取材で大忙しでした。しかしそのうちに、私は「トゥールダルジャン」という枠を超えて、もっと自由に活動したいと考えるようになりました。

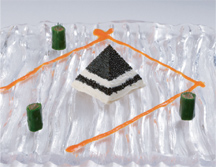

そこで2002年、私は「ホテルニューオータニ大阪」の「サクラ」の料理長に移籍しました。すると翌年、ある人が店にやってきました。「日本でもっと多くの人に気軽にワインを楽しんでもらえるような、新しいレストランの立ち上げに協力して欲しい」との話が舞い込んできたのです。その店が今回、ミシュラン本で星を獲得した「le 6eme sens d'OENON」です。私は同店のガストロノミー・プロデューサーに就任しました。

東京・銀座にある「le 6eme sens d'OENON」は、カフェ・バー・レストランの3つのバリエーションでTPOに合わせたワインの飲み方を楽しめる新しいタイプのレストランです。

現在、私は43歳。日本に住んですでに15年が経ちます。どこの国にいても、料理人に必要なのはパッションだと思います。

私は修行時代、休日も遊びに行かずに、料理に没頭してきました。しかしそれを苦に思ったことは一度もありません。冷蔵庫を開くたび、食材を見かけるたび、勝手に頭の中にレシピが浮かんでくるのです。私をつき動かしているのはいつもパッション。これまでも、そしてこれからも。